Metal Gear Solid : Peace Walker ou de la bombe atomique

Quinze ans après sa sortie initiale sur PSP, j’ai pris le temps de me plonger cet été dans Metal Gear Solid : Peace Walker. Ça a été pour moi la fin d’un périple engagé depuis l’année dernière où j’ai pu faire tous les jeux de la série, en commençant par MGS3. Pour indication, voilà l’ordre que j’ai suivi : MGS3 > MGS1 > MGS2 > MG > MG2 > MGSV > MGRR > MGS:PO > MGS4 > MGS:PW. Les jeux ayant été plus ou moins accessibles au fil des années, je pense que de nombreux joueurs ont comme moi pu avoir une expérience un peu désordonnée de la série, qui est elle-même assez compliquée à suivre chronologiquement, les épisodes ne se suivant pas forcément dans le temps et n’étant pas disponibles sur une seule et même console.

J’ai donc abordé Peace Walker avec une bonne expérience de la saga, et en ayant déjà fait MGSV qui est sa suite directe chronologique, et qui reprend en outre la plupart de ses éléments de gameplay. Ceci dit, je suis ressorti plutôt mitigé concernant le gameplay de MGS:PW alors qu’à mon sens MGSV culmine la série de ce côté. Autant j’ai trouvé la gestion de la base et les phases d’infiltration de Peace Walker remarquablement riches en contenu et en possibilités de personnalisation, autant je n’ai pas trop apprécié devoir mitrailler pendant trois quarts d’heures des immenses boss tanks qu’on aurait pu tout aussi bien trouver dans un Monster Hunter. Dommage, surtout quand on sait que les combats de boss dans le reste des épisodes de la série constituent les nœuds des mises en scène imaginées par Hideo Kojima.

En revanche, c’est le scénario m’a agréablement surpris par sa qualité ! Je ne m’attendais pas vraiment à ce niveau de profondeur pour un jeu sur console portable – en particulier après l’épisode Portable OPS déjà paru sur PSP qui était un peu en deçà du niveau du reste de la série. Tout d’abord, le jeu a une dimension historique extrêmement forte, puisqu’il nous fait explorer le contexte géopolitique de l’Amérique centrale en 1975, suivant un parcours qui traverse le Nicaragua et le Costa Rica, pays marqués par l’ingérence des États-Unis à cette période. J’ai particulièrement aimé que des vrais lieux géographiques, évènements et personnages ayant existé soient cités et servent de toile de fond à l’action, tels les oiseaux endémiques du Costa Rica, les groupes sandinistes au Nicaragua, ou encore le Che, qui, même s’il n’apparaît pas directement, est sans cesse discuté par les personnages. Tout au long du jeu, la référence au Che porte en fait le récit car le personnage principal, Big Boss, se demande sans cesse s’il s’inscrit ou non dans son sillage, de par ses actions ou sa personnalité. Cette accroche à l’Histoire avec un grand H est si bien intégrée au jeu qu’on pourrait classer cet épisode plus que tout autre de la série comme un jeu éducatif. Et pourtant, malgré toute cette pesanteur historique, la dimension extravagante et abracadabrantesque du scénario dont seule la série des Metal Gear Solid a le secret n’est nullement sacrifiée. Elle contient une nouvelle fois pour notre plus grand plaisir son lot de quadruple espion et de complots à base d’armes nucléaires planquées dans des bases de la CIA… Au total, je considère cet épisode comme un anti-MGS4 scénaristiquement parlant, dans la mesure où MGS4 prenait le parti de déconnecter les lieux de son action de leurs inspirations réelles et se voulait être un méta épisode. MGS4 nous faisait intervenir au “Moyen-Orient”, en “Amérique du Sud” et en “Europe de l’Est” sans nous préciser véritablement les villes visitées et sans développer d’histoire autour des lieux. Pour moi, MGS4 était en ce sens un épisode fondamentalement hors-sol qui sacrifiait son identité propre pour à tout prix combler tous les trous du scénario de la saga des Metal Gear, au contraire, donc, de Peace Walker, qui peut s’apprécier sans avoir fini un seul autre jeu Metal Gear – même si je conseille tout de même de faire MGS3 avant puisque Peace Walker s’efforce de créer un lien entre MGS3 et le reste de la série des Metal Gear.

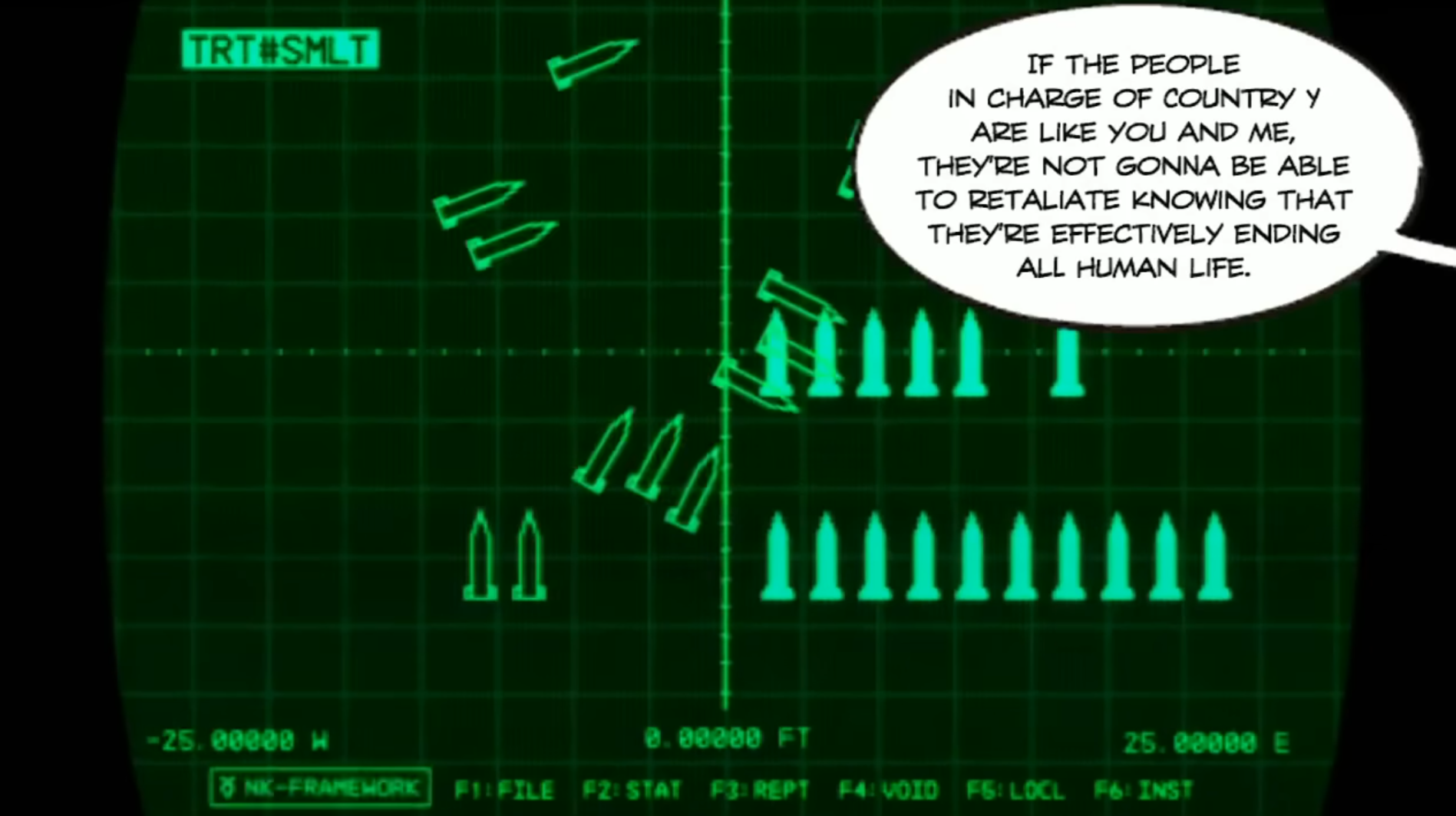

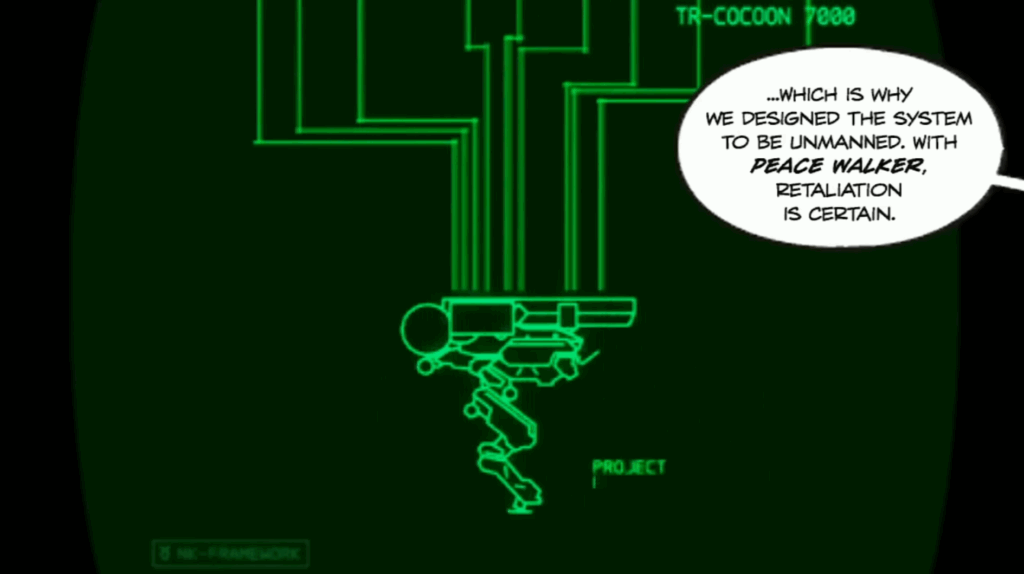

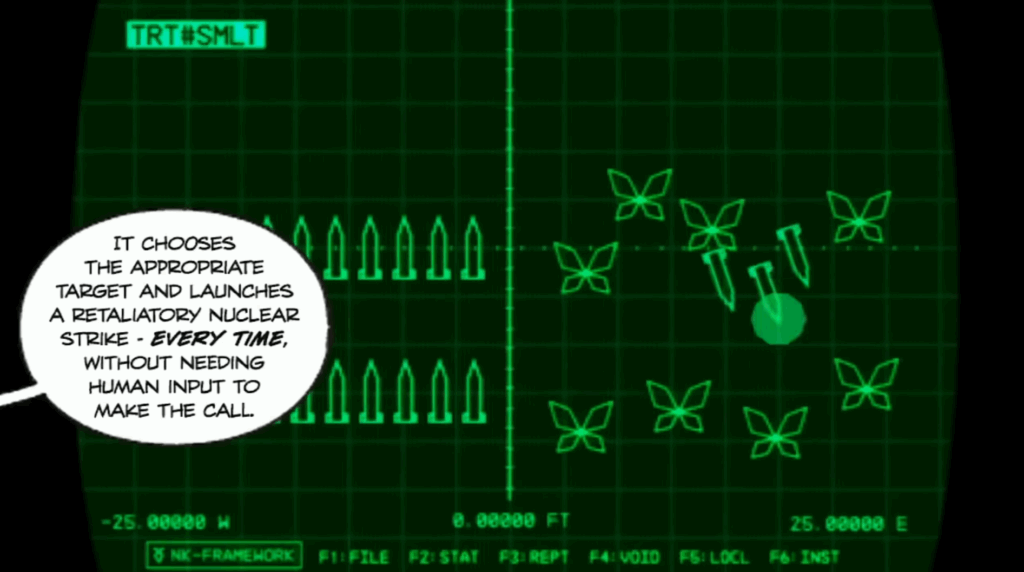

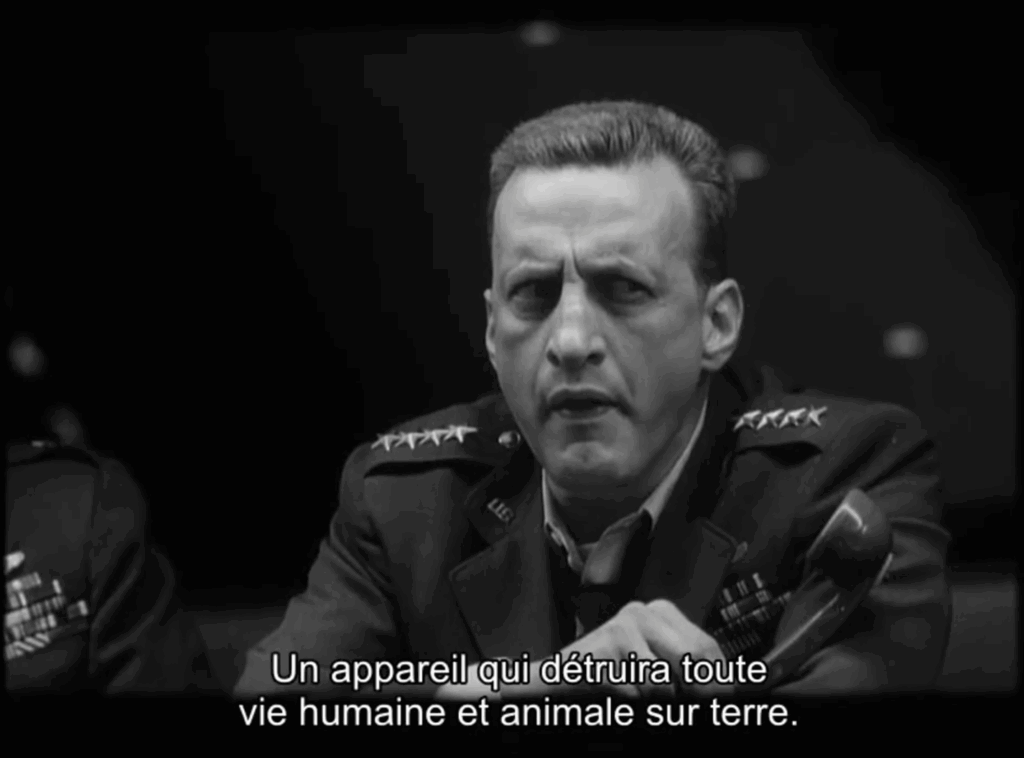

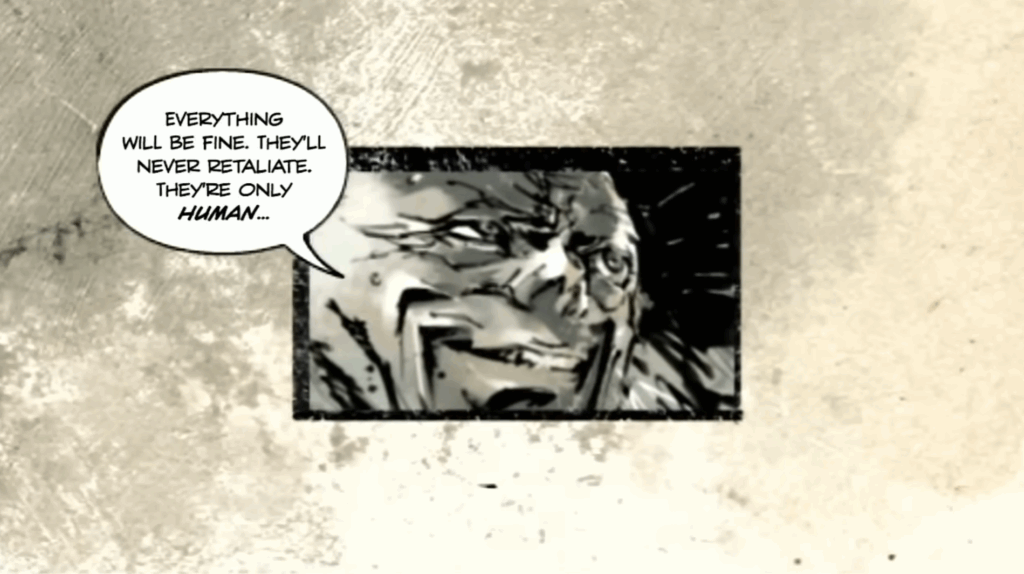

Mais au-delà de la réussite de cette trame principale, j’aimerais parler de l’aspect du scénario qui m’a le plus fasciné du jeu : la discussion autour de la dissuasion nucléaire. Thème récurrent dans la littérature d’espionnage et de science-fiction, je l’ai trouvé ici parfaitement et finement exécuté. Kojima s’attaque de front à la problématique et n’hésite pas à montrer dans le jeu des schémas et à prendre le temps de nous expliquer le fond de sa réflexion sur ce thème qui le travaille légitimement. La thèse explorée dans le jeu est que dans le but d’aller au bout de la logique de la dissuasion nucléaire, les États finiront par se doter de lanceurs nucléaires sous IA capables de riposter à toute attaque nucléaire sans intervention humaine possible. Ainsi en théorie les pays ne pourront plus attaquer à l’arme nucléaire d’autres pays en supposant que l’Etat attaqué choisisse de ne pas riposter pour ne pas entraîner la destruction du monde. En faisant appel à une riposte automatisée permise par l’IA, on pousse à l’extrême la logique de dissuasion nucléaire.

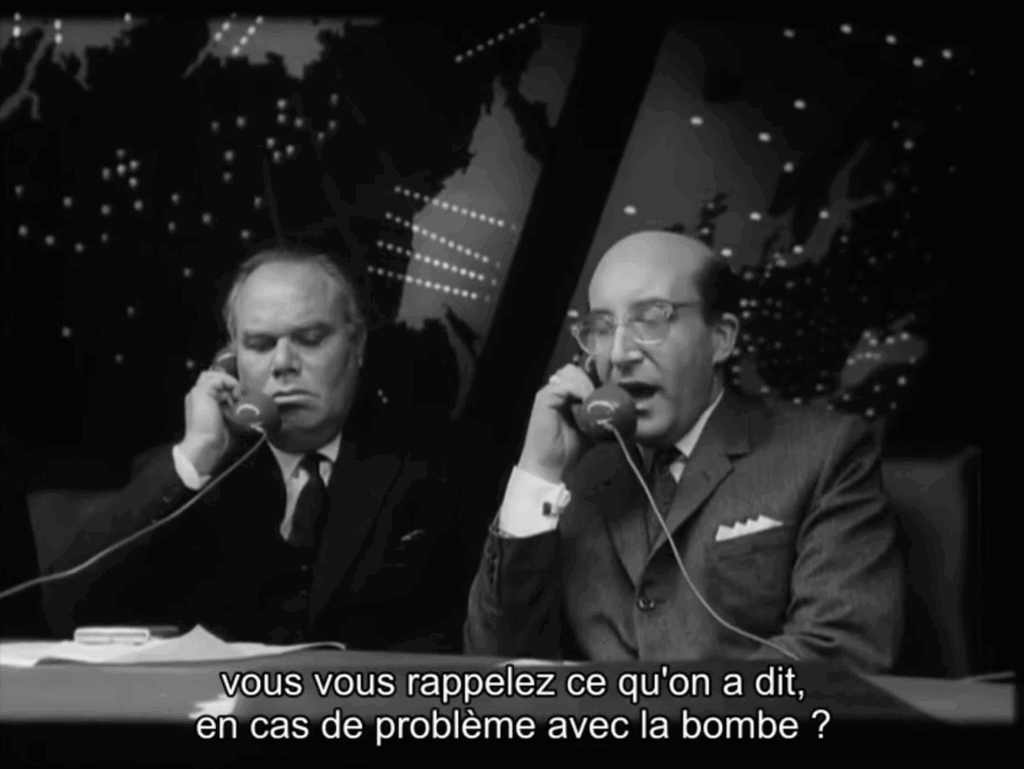

Les cinéphiles auront reconnu une variation de la trame du fameux film de Stanley Kubrick, Docteur Folamour ou : comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe, où la logique de dissuasion est poussée à l’extrême non pas l’utilisation d’une IA (le film datant de 1964 !) mais par la menace d’une riposte automatique menant à l’autodestruction de la Terre. La filiation entre le Dr Folamour de Kubrick et MGS:PW est en fait très explicite puisque le personnage de la scientifique dans le jeu s’appelle tout simplement aussi Dr. Strangelove.

Les deux œuvres ont le point commun de bien démontrer méthodiquement en quoi ces logiques de dissuasion nucléaire poussées à l’extrême sont globalement des idées aussi dangereuses que stupides – parce que justement la possibilité d’un déclenchement par un humain déterminé à faire n’importe quoi est toujours probable.. Autrement dit, l’irrationalité prévisible de l’humain conduit certes à faire des systèmes de dissuasion toujours plus automatisés, mais c’est cette même irrationalité qui doit nous convaincre, d’après Kubrick et Kojima, à fortement nous méfier de la logique de dissuasion lorsqu’elle met en jeu la destruction de la planète.

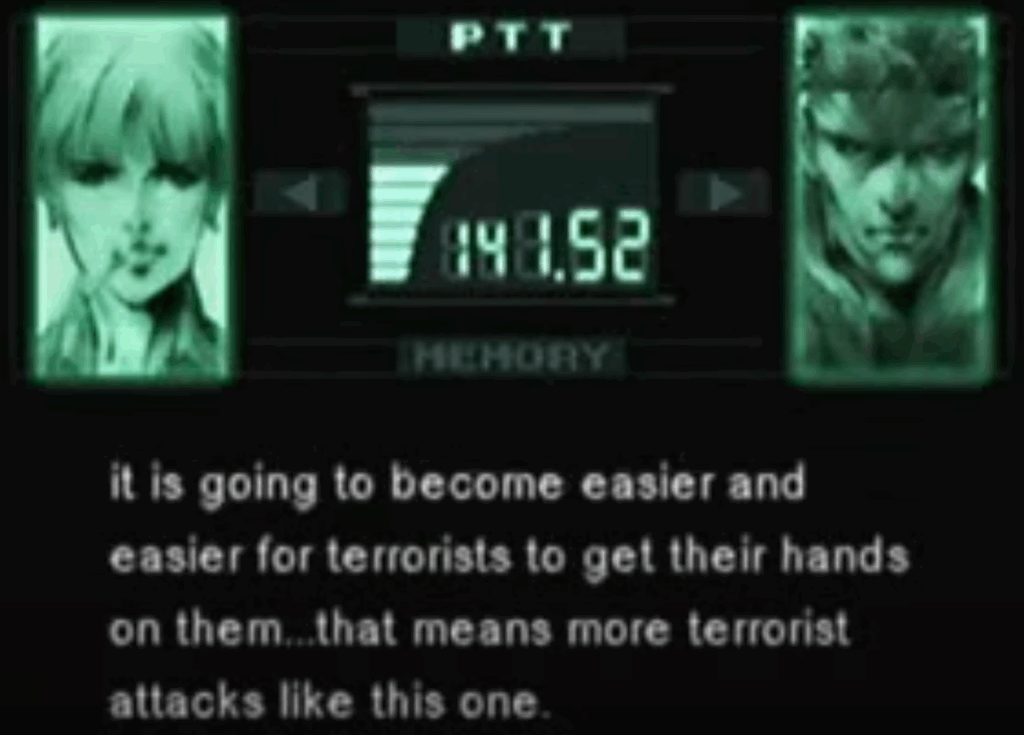

On remarquera que cette pédagogie autour du thème de l’utilisation des armes nucléaires est une récurrence de la série des Metal Gear, puisqu’on la retrouvait déjà dans MGS1, toutefois sous un prisme différent. Kojima s’attaquait dans MGS1 à une problématique plus pernicieuse encore : la prolifération des armes nucléaires n’augmente-t-elle pas le risque que des groupes militaires privés ou terroristes s’en emparent et fabriquent par suite un terrifiant bazar en n’étant pas conditionnés par la logique de dissuasion et d’aspiration à la paix ?

C’est aussi une des forces de la saga que j’ai pu constater : chaque épisode complète une réflexion d’un autre sur un même thème sans s’y substituer, mais en l’abordant sous un autre angle, et souvent de manière ludique et éducative. Cette dialectique fait l’effet d’une récompense qu’on obtient à chaque fois qu’on découvre un nouveau jeu de la série après en avoir fini un précédent. Cette carotte intellectuellement satisfaisante explique pourquoi après avoir fini deux épisodes de la série, on a immédiatement envie de tous se les farcir ! Et donc pourquoi je les ai enchaînés goulûment l’année passée.

Dans des chroniques à venir, j’essaierai de revenir sur les autres sujets qui traversent la série, en prenant appui sur les autres jeux de la saga : le patriotisme et la fonction du soldat, l’impérialisme, l’économie de guerre, les mèmes…